LIPUTAN KHUSUS:

Pulau Kecil: Rentan tapi Tak Disayang

Penulis : Raden Ariyo Wicaksono

Para ilmuwan sepakat bahwa pulau kecil merupakan daratan yang spesial nan rentan. Namun 289 pulau kecil itu, 256 di antaranya adalah pulau sangat kecil, telah dibebani izin tambang.

SOROT

Senin, 21 Juli 2025

Editor : Yosep Suprayogi

BETAHITA.ID - Pemerintah diduga pernah gila pada 2017, saat memberikan konsesi tambang nikel kepada PT Gag Nikel, di Pulau Gag. Pulau kecil seluas sekitar 6.500 hektare yang berada di gugusan kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Daya, itu seutuhnya ditelan oleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Gag Nikel.

Bahkan luas IUP perusahaan plat merah itu dua kali luas Pulau Gag itu sendiri, yakni seluas 13.136 hektare. Bila dilihat di peta, areal izin tambang itu menyelimuti seluruh daratan pulau dan sebagian perairan laut sekitarnya. Gugusan terumbu karang seluas 1.472 hektare yang hampir mengelilingi pulau itu, seolah melindungi pantai, tak luput tercaplok izin tambang.

Analisis spasial yang dilakukan Yayasan Auriga Nusantara mengungkapkan, sejak IUP Operasi Produksi PT Gag Nikel nomor 430.K/30/DJB/2017 itu terbit, pulau itu kehilangan hutan alam seluas sekitar 57 hektare—hingga Mei 2025.

Bila anak usaha PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. itu dibiarkan menambang di seluruh konsesinya, maka dipastikan 3.120,91 hektare hutan alam tersisa di pulau itu juga akan hilang. Bukan tidak mungkin pulau yang menjadi satu-satunya habitat asli tikus pulau gag atau tikus nikeni (Rattus nikenii) ini akan hilang satu saat nanti, gara-gara ditambang.

Peta konsesi tambang nikel PT Gag Nikel dan terumbu karang di Pulau Gag. Sumber: Auriga Nusantara.

Peta konsesi tambang nikel PT Gag Nikel dan terumbu karang di Pulau Gag. Sumber: Auriga Nusantara.

Bicara tentang pulau yang hilang, per 2011 lalu, menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sebanyak 28 pulau kecil di Indonesia dinyatakan hilang dan 24 pulau kecil lainnya terancam tenggelam. Meski belum ada data terbaru pulau kecil yang hilang, tapi terdapat sekitar 455 pulau kecil yang keberadaannya kini terancam, terutama oleh abrasi, menurut KKP.

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, KKP, Ahmad Aris, mengatakan 455 pulau kecil terancam hilang ini terdiri dari 80 pulau kecil dengan luas di bawah 1 hektare dan 375 pulau kecil dengan luas di antara 1-100 hektare yang tersebar di 27 provinsi.

“Identifikasi PPK (pulau-pulau kecil) yang terancam tenggelam berdasarkan pengolahan data elevasi, pengolahan pasang surut, analisis laju kenaikan muka laut dan analisis sebaran banjir rob,” kata Ahmad Aris, Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, KKP, pada 11 Juli 2025

Para peneliti, dalam sebuah jurnal penelitian, menyebut bahwa salah satu yang dapat dilakukan untuk mengurangi kerentanan pulau-pulau kecil adalah meningkatkan kapasitas adaptif alamiah dari sistem (Smit & Pilifosova, 2003). Pengelolaan ekosistem pesisir, seperti terumbu karang, mangrove dan padang lamun merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas adaptif dari pulau-pulau kecil. Tapi alih-alih meningkatkan kapasitas adaptif itu, pulau-pulau kecil di Indonesia justru dikaveling oleh izin-izin pertambangan yang diterbitkan pemerintah.

Aris bilang, berdasarkan data yang diidentifikasi oleh Tim Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dihimpun dari data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada 2025, terdapat sekitar 357 izin usaha pertambangan (IUP) yang tersebar di 153 pulau kecil. Sebagian besar pemegang IUP ini ternyata juga belum mengantongi izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dari KKP.

Keberadaan izin tambang ini cukup celaka bagi pulau-pulau kecil, karena akan membuka peluang dilakukannya kegiatan pertambangan. Padahal kegiatan pertambangan termasuk kegiatan yang dilarang dilakukan di pulau kecil, menurut Pasal 35 huruf K Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Daya rusak tambang bagi pulau kecil

Menurut Aris, alasan larangan tersebut karena pulau kecil memiliki daya dukung dan daya tampung yang terbatas sehingga kegiatan ekstraktif seperti pertambangan menyebabkan kerusakan lingkungan yang tentu akan sulit dipulihkan kembali ke kondisi semula.

“Ekosistem pulau-pulau kecil seperti mangrove, terumbu karang dan lamun memiliki kondisi yang rentan dan rapuh, kegiatan pertambangan yang ekstraktif merusak ekosistem pulau kecil dan hal ini akan berpengaruh terhadap keberlanjutan biota di perairan di pulau-pulau kecil,” katanya.

Adapun mangrove dan terumbu karang merupakan dua ekosistem penting yang saling terkait dan memiliki peran krusial sebagai tempat bertelur (spawning ground), tempat asuhan (nursery ground), dan tempat mencari makan (feeding ground) bagi berbagai biota laut. Keduanya juga berfungsi sebagai pelindung alami garis pantai dari erosi dan gelombang.

“Aktivitas pertambangan juga dapat merusak habitat alami flora dan fauna yang hidup di pulau, terlebih jika terdapat flora fauna endemik atau terestrial di pulau tersebut. Aktivitas pertambangan dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah, pencemaran ini dapat meluas ke perairan sekitar pulau yang dapat mengancam kelestarian biota laut,” katanya.

Pendapat serupa juga disampaikan Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi, Rignolda Djamaluddin, yang karib disapa dengan mener Oda. Ia mengatakan, ekologi pulau kecil sangat unik dan spesifik, bisa berbeda antara satu pulau dengan pulau lainnya. Namun satu hal yang pasti sama, bahwa kapasitas tampung (carrying capacity) pulau kecil sangat terbatas.

Penampakan areal pertambangan di Pulau Gebe. Foto: Jatam.

Penampakan areal pertambangan di Pulau Gebe. Foto: Jatam.

Gangguan yang kecil saja, kata Rignolda, bisa menyebabkan keseimbangan ekosistem pulau dapat terganggu sehingga proses-proses dasar yang penting dalam sebuah ekosistem seperti rantai makanan, aliran energi, regenerasi, dan suksesi dapat mengalami perubahan. Oleh karena itu, ekosistem pulau kecil bersifat sangat rentan terhadap suatu gangguan atau perubahan.

“Pemberian izin pertambangan di pulau-pulau kecil dapat dipastikan akan berdampak risiko besar terhadap keberlangsungan kehidupan dan proses-proses alami di pulau-pulau kecil,” kata Rignolda, pada 19 Juni 2025.

Rignolda menuturkan, gugusan pulau-pulau kecil menyimpan keanekaragaman hayati yang tinggi. Kehadirannya memberi kesempatan terjadinya spesiasi—proses evolusi yang menghasilkan spesies baru yang berbeda dari spesies asal—baik alopatrik maupun simpatrik.

“Oleh karena itu, wilayah kepulauan kita menjadi pusat endemisme. Kekayaan ekologis inilah yang akan dikorbankan jika pulau-pulau kecil ditambang,” tutur mener Oda.

Rignolada menyebut aktivitas ekstraktif di daratan pulau kecil juga akan memengaruhi ekosistem perairan di dan sekitar pulau, dan keduanya (daratan dan perairan) tak dapat dipisahkan.

Ia menjelaskan, proses pembentukan ekosistem perairan laut sejalan dengan dinamika dan perkembangan pulau itu sendiri, yang dipengaruhi oleh proses geologi dan oseanografi. Keberadaan pulau-pulau kecil yang stabil dalam jangka panjang menghadirkan lingkungan yang spesifik bagi ekosistem perairan esensial seperti terumbu karang, lamun, dan mangrove.

“Ekosistem tersebut biasanya sangat stabil dan memiliki peran yang sangat penting melindungi garis pantai pulau-pulau kecil dari aksi gelombang dan tentu saja mendukung keanekaragaman biota laut lainnya,” ujarnya.

Penampakan tutupan lahan di Pulau Gee yang ditambang oleh PT Antam. Foto: Jatam.

Penampakan tutupan lahan di Pulau Gee yang ditambang oleh PT Antam. Foto: Jatam.

Rignolda mengungkapkan, bahwa pulau-pulau kecil memiliki iklim mikronya sendiri. Iklim mikro ini dipengaruhi, utamanya oleh kondisi geologi, hidrologi, dan topografi pulau itu sendiri, serta tutupan vegetasinya. Oleh karenanya, aktivitas pertambangan yang dilakukan di pulau kecil akan mengakibatkan perubahan atau bahkan menghilangkan faktor-faktor utama yang memengaruhi iklim mikro suatu pulau kecil.

“Secara teknis aktivitas pertambangan akan mengubah kondisi pulau kecil secara fisik, sehingga akan mengancam keberlangsungan pulau itu sendiri,” kata Rignolda.

Dampak aktivitas tambang bagi pulau kecil juga dituturkan oleh pakar forensik lingkungan sekaligus Guru Besar IPB University, Bambang Hero Saharjo. Ia menyebut hampir seluruh kegiatan terkait operasi pertambangan, termasuk di dalamnya kegiatan eksplorasi, konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan tambang dapat mengakibatkan perubahan penggunaan lahan, dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

“Termasuk penggundulan hutan, erosi, kontaminasi dan perubahan profil tanah, kontaminasi sungai, lahan basah setempat hingga wilayah pesisir dan laut, serta peningkatan kebisingan tingkat, debu dan emisi,” kata Hero, pada 11 Juli 2025.

Selain itu, masih kata Hero, pengabaian tambang, decommissioning, dan penggunaan kembali tambang juga dapat mengakibatkan dampak lingkungan signifikan yang serupa, seperti kontaminasi tanah dan air. Ia menyebut, selain tambang itu sendiri, infrastruktur yang dibangun untuk mendukung aktivitas pertambangan, seperti jalan raya, pelabuhan, rel kereta api, dan jaringan listrik, dapat memengaruhi jalur migrasi hewan dan meningkatkan fragmentasi habitat.

“Bayangkan saja jika semua aktivitas tersebut dilakukan secara terus menerus di sebuah pulau kecil yang dihuni manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Sama saja seperti upaya ‘pembantaian’ tidak langsung dengan mematikan kelestarian lingkungan pelan-pelan,” ucapnya.

Bukan hanya ekosistem dan sumber daya alamnya saja yang terbunuh, lanjut Hero, pertambangan di pulau-pulau kecil juga mengekspos risiko pada praktik tradisional masyarakat adat yang tinggal di sekitarnya. Belum lagi konflik sosial misalnya seperti perampasan lahan yang seringkali menimbulkan peperangan antarwarga yang pro dan kontra.

Tampak dari ketinggian kondisi Pulau Bunyu akibat aktivitas pertambangan. Foto: Jatam.

Tampak dari ketinggian kondisi Pulau Bunyu akibat aktivitas pertambangan. Foto: Jatam.

Sulit dipulihkan dan kerugian lingkungan

Rignolda pesimis ekosistem pulau kecil dapat dipulihkan seperti sedia kala setelah terlanjur rusak akibat pertambangan. Ia menjelaskan, secara teknis aktivitas pertambangan di pulau kecil dilakukan dengan mengupas tanah permukaan dengan segala kehidupan di atasnya. Kemudian membongkar lapisan di bawahnya untuk mengambil ore dan menyeleksi material yang menjadi target.

Sebagai perbandingan, imbuh Rignolda, bila gelombang tsunami dalam skala tertentu hanya merusak dan membongkar lapisan permukaan daratan, maka aktivitas tambang jauh lebih dalam merusak lapisan permukaan pulau dan bisa mencapai kedalaman yang relatif dalam jika masih ditemukan material yang akan ditambang.

Lebih lanjut Rignolda menguraikan, aktivitas pertambangan akan menghilangkan lapisan permukaan yang menyediakan hara bagi tumbuhan untuk tumbuh sudah banyak yang hilang—indikasinya terlihat dari perairan sekitar pertambangan dan muara-muara sungai yang keruh, sistem hidrologi sudah hancur bahkan air tawar tidak lagi tertahan di daratan dan sangat mungkin termineralisasi.

“Apa yang mau dipulihkan pasca-operasi pertambangan? Apa yang akan dipulihkan jika media tumbuh tumbuhan adalah material tanah sisa tambang yang miskin zat hara dan sangat mungkin juga sudah termineralisasi?” ucap Rignolda

Manager Komunikasi, Kerja Sama, dan Kebijakan pada Forest Watch Indonesia (FWI), Anggi Putra Prayoga, menyebut aktivitas pertambangan di pulau kecil akan menghasilkan kerugian lingkungan dan ekonomi yang sulit ditanggung oleh pemerintah. Keuntungan yang didapat negara tidak akan sebanding dengan kerugian yang terjadi

Ia menerangkan, kerusakan ekosistem akibat tambang yang hampir mustahil dipulihkan seperti sedia kala di pulau kecil, adalah salah satu bentuk kerugian lingkungan terbesar yang tak ternilai harganya. Karena daya dukung pulau kecil terlalu miskin, berbeda dengan daratan yang lebih luas.

Perbukitan hingga pesisir Pulau Manuram di Raja Ampat, Papua Barat Daya, dikeruk oleh pertambangan nikel PT Anugerah Surya Pratama. Foto: Auriga Nusantara/ Fajar Sandika Negara.

Sedangkan upaya reklamasi dan kegiatan pasca-tambang yang diatur undang-undang, malah hanya akan menimbulkan dampak negatif dan kerusakan lainnya di pulau kecil. Pengerukan tanah untuk penimbunan lubang tambang, dan tumpahan material di perairan laut misalnya.

“Terlalu besar biaya yang harus dikeluarkan untuk memulihkan ekosistem pulau kecil yang rusak oleh tambang. Dan terlalu banyak waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan tutupan lahan, dalam kondisi unsur hara sudah hilang. Rasanya tak sebanding dengan keuntungan yang didapat oleh negara,” kata Anggi, pada 16 Juli 2025.

Kerugian lingkungan lainnya, lanjut Anggi, adalah hilangnya keanekaragaman hayati endemis, satwa maupun tumbuhan, yang hilang. Anggi bahkan tidak bisa membayangkan, akan ada berapa banyak spesies yang belum dikenali oleh ilmu pengetahuan yang secara tidak sengaja punah gara-gara sebuah pulau kecil dibiarkan hancur oleh tambang. Mengingat kecepatan penelitian keragaman hayati kalah jauh dari cepatnya penggalian perut bumi oleh pertambangan.

“Jangankan spesies yang belum dikenali (dideskripsikan sebagai jenis baru), spesies endemik langka dan dilindungi pun bisa punah karena tambang. Karena tidak ada kontrol perizinan terhadap spesies. Mestinya kalau itu habitat satwa endemis jangan sekalipun terbitkan izin usaha,” ucap Anggi.

Menurut Anggi, kerusakan ekosistem esensial di dan sekitar pulau kecil, seperti mangrove, terumbu karang dan lamun, yang ikut terdampak aktivitas pertambangan juga harus dihitung sebagai kerugian lingkungan.

“Jangkauan dampak izin harus dihitung dalam pertambangan pulau kecil, karena akan berdampak ke pesisir dan perairan. Dalam hal ini nelayan akan terdampak. Seperti sedimentasi yang tidak diperhitungkan,” ujarnya.

Anggi melanjutkan, dengan potensi kerugian lingkungan dan ekonomi seperti itu, maka aktivitas dan keberadaan izin pertambangan di pulau kecil sudah seharusnya dievaluasi. Selain memang sudah dilarang, sebagaimana diatur dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

388 ribu hektare lahan pulau kecil dikaveling izin tambang

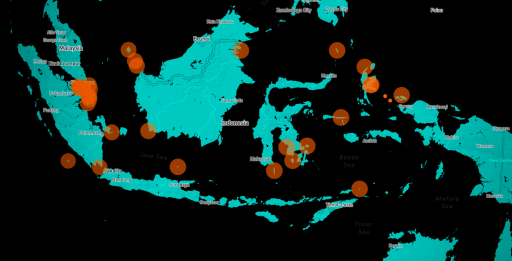

Berdasarkan hasil analisis Yayasan Auriga Nusantara terdapat setidaknya 289 pulau kecil di Indonesia telah dibebani izin tambang, sebanyak 256 pulau masuk dalam kategori pulau sangat kecil. Pulau sangat kecil ini luasnya di bawah 10 ribu hektare.

Izin-izin tambang di pulau-pulau kecil ini jumlahnya tercatat sekitar 380 unit yang dipegang oleh 325 badan usaha. Izin tambang itu mencaplok lahan pulau kecil seluas 388 ribu hektare. Tiga pulau kecil dengan areal izin tambang terluas yakni Pulau Harapan seluas 107 ribu hektare, Pulau Mangoli 83 ribu hektare, dan Pulau Kabaena 36 ribu hektare.

Analisis lebih lanjut memperlihatkan bahwa, dalam rentang rentang waktu 2020-2024, deforestasi atau kehilangan hutan alam di pulau-pulau kecil dalam cengkeraman tambang ini luasnya sekitar 10.018 hektare. Sedangkan tutupan hutan alam tersisa di pulau-pulau ini, hingga 2024, setidaknya sebesar 928.778 hektare.

Pulau-pulau kecil ini juga memiliki ekosistem esensial yang juga bisa ikut terancam tambang, yakni mangrove, lamun dan terumbu karang di sekitarnya—radius 12 mil dari bibir pantai, yang luasnya cukup besar. Masing-masing sekitar 332.672 hektare, 4.287 hektare dan 4.856 hektare.

Tak hanya itu saja, menurut data, terdapat sekitar 55 pulau kecil berizin tambang ini yang terdapat pemukiman penduduk di dalamnya. Beberapa di antaranya yakni Pulau Bunyu, Pulau Sebuku, Pulau Gebe, Pulau Gee, Pulau Pakal, Pulau Wawonii, dan Pulau Kabaena.

Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa ada 78 pulau kecil terancam tambang yang merupakan kawasan penting bagi burung dan keanekaragaman hayati (important bird and biodiversity areas/IBAs), dan kawasan keanekaragaman hayati utama (key biodiversity areas/KBAs).

Kemudian, terdapat pula 117 pulau kecil yang berada di dalam segitiga koral dunia (coral triangle) di tujuh bentang laut. Secara rinci, 23 pulau di bentang laut Banda, 24 pulau di bentang laut Halmahera, 10 pulau di bentang laut Sunda Kecil, 2 pulau di bentang laut Sulawesi Timur Laut, 2 pulau di bentang laut Palawan/Kalimantan Utara, 10 pulau di bentang laut Papua, dan 46 pulau di bentang laut Sulawesi/Selat Makassar.

Data juga menunjukkan, terdapat sekitar 227.962 hektare areal izin tambang yang berada di kawasan hutan dan belum ada Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) di atasnya. Areal tambang yang belum ber-PPKH tersebut berada di dalam 200 unit izin tambang yang dipegang 178 badan usaha, yang tersebar di setidaknya 68 pulau kecil di 10 provinsi di Indonesia.

Share

Share