LIPUTAN KHUSUS:

Penghapusan Listrik 450 VA Bukan Solusi Oversupply Listrik

Penulis : Raden Ariyo Wicaksono

Pemerintah dan DPR RI sepakat menghapus dan menaikkan daya listrik rendah 450 VA. Kebijakan ini terbit saat tarif BBM juga naik.

Energi

Kamis, 15 September 2022

Editor : Sandy Indra Pratama

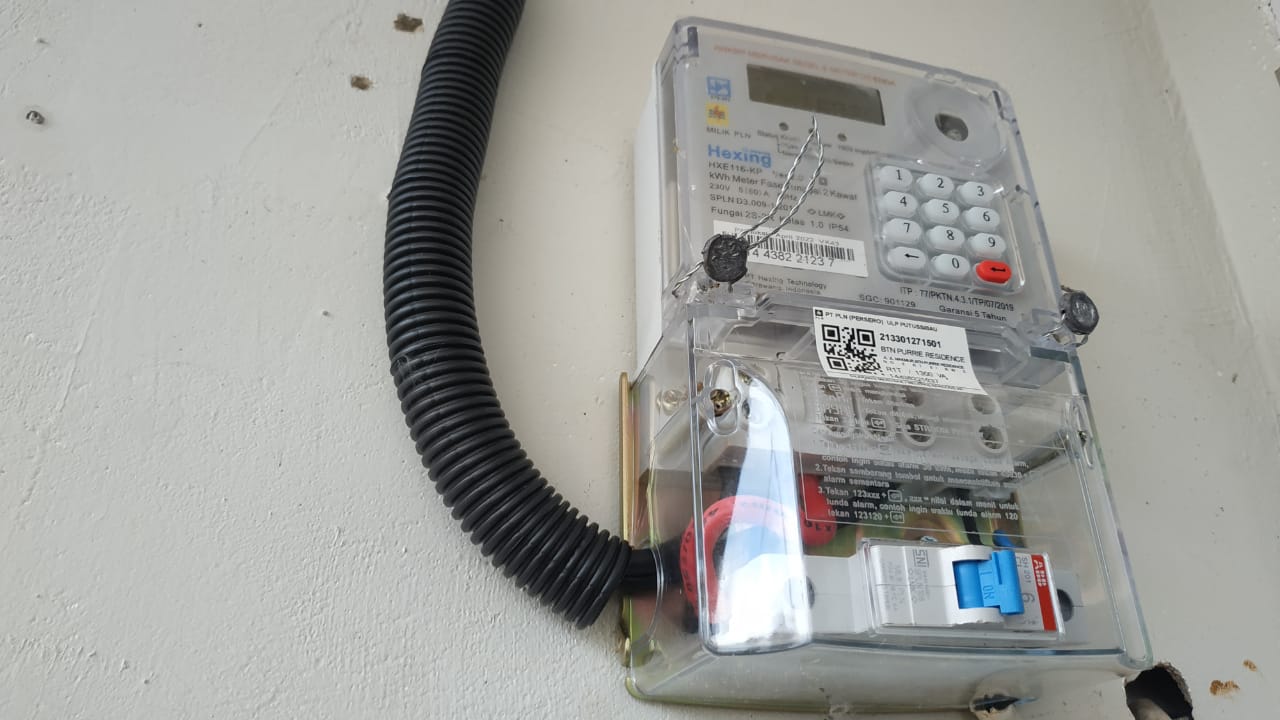

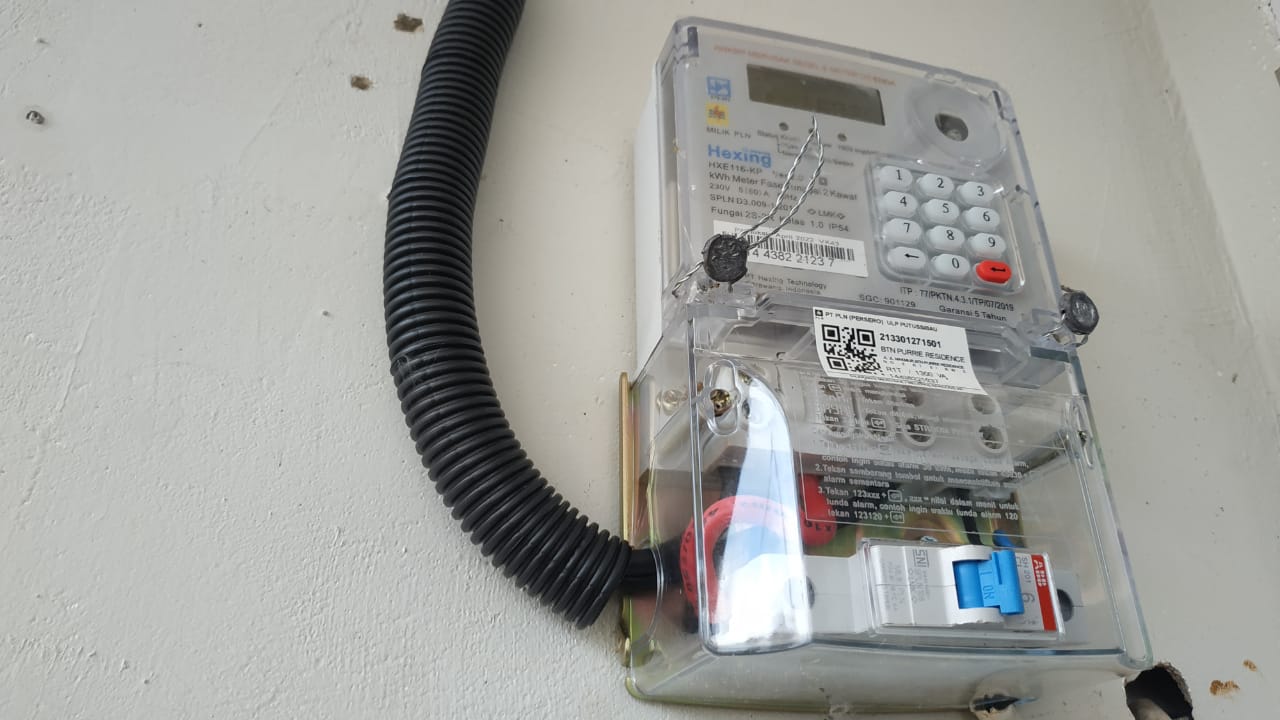

BETAHITA.ID - Kebijakan pemerintah bersama DPR RI yang sepakat untuk menghapus dan menaikkan daya listrik rendah bagi warga tak mampu pengguna listrik subsidi, mendapat kecaman dari masyarakat sipil. Terutama kebijakan itu keluar saat masyarakat tengah didera kenaikan tarif bahan bakar minyak.

Daya listrik warga tak mampu yang dihapus adalah 450 volt ampere (VA), dinaikkan menjadi 900 VA dan daya 900 VA dinaikkan menjadi 1.200 VA. Kebijakan tersebut diambil dalam Rapat Panitia Kerja pembahasan RAPBN 2023 di Gedung DPR RI, Senin (12/9/2022).

Lucunya, dalam rapat tersebut, Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah berargumen, kebijakan ini diambil untuk mengatasi kondisi PLN yang oversupply-kelebihan pasokan listrik mencapai 6 GW. Menurutnya, kelebihan listrik ini akan semakin membebani PLN sehingga pemerintah perlu menaikkan daya listrik warga miskin, rentan miskin, dan di bawah garis kemiskinan, agar listrik PLN semakin terserap.

Juru Kampanye Energi Trend Asia, Novita Indri menyebut, kebijakan ini dan mendesak pemerintah untuk segera mencabutnya. Novita menilai kebijakan menghapus golongan listrik 450 VA sama sekali tidak menyelesaikan akar persoalan, dan hanya mendorong warga miskin untuk lebih konsumtif di tengah situasi pelik pemangkasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang berimplikasi pada kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Di tengah bayang-bayang inflasi tinggi, keputusan sepihak ini semakin menegaskan bahwa pemerintah telah gagal dalam melakukan perencanaan dan penyediaan energi, dengan membebankan “penyelesaian” masalah oversupply ke masyarakat kepada kelompok paling rentan,” kata Novita.

Novita menjelaskan, jika ditarik ke pangkal persoalan, kondisi oversupply PLN telah terjadi menahun karena pemerintah Indonesia terus memaksakan pembangunan PLTU baru meski ekonomi melambat. Contoh paling kentara, yakni megaproyek infrastruktur listrik 35.000 MW, program ambisius Presiden Joko Widodo yang ia gagas pada kampanye pemilihan presiden 2014 lalu.

Megaproyek ini didominasi pembangkit listrik energi kotor batu bara. Seperti PLTU Jawa 9 & 10 di Suralaya, Banten yang sedang dalam tahap konstruksi dan PLTU Tanjung Jati B di Jepara yang sudah masuk tahap Commercial On Date (COD) pada September tahun ini. Kedua PLTU berkapasitas jumbo ini akan memasok listrik di dalam jaringan kelistrikan Jawa-Bali yang telah oversupply mencapai 50 persen.

Hingga akhir 2022 tambahan pasokan dari proyek 35 GW akan menambah dominasi batu bara dalam bauran energi nasional hingga 68,7 persen (ESDM, 2022). Kondisi akan semakin buruk jika pembangunan PLTU batu bara sebesar 13,8 GW dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030 yang pemerintah klaim sebagai “RUPTL terhijau” tetap dijalankan.

Studi lembaga think tank Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA, 2021) pun mengungkap, situasi oversupply dari PLTU batu bara ini akan semakin mengunci upaya Indonesia untuk bertransisi energi.

Masifnya pembangunan PLTU batu bara dalam program 35.000 MW inilah yang semakin mencekik posisi PLN yang juga terikat skema take or pay, alias listrik terpakai atau tidak terpakai, PLN tetap harus beli. Solusi atas kondisi oversupply yang dialami PLN, kata Novita, tidak boleh dibebankan kepada warga, terlebih warga miskin.

“Alih-alih memacu rakyat semakin konsumtif dengan tujuan hanya untuk menyerap kelebihan pasokan listrik batu bara, pemerintah seharusnya fokus menyelesaikan permasalahan mendasar yakni tidak membangun PLTU baru. Pemerintah harus segera mengubah arah rencana penyediaan energi ke sumber energi bersih dan berkeadilan,” tegas Novita.

Ia juga mendesak agar pemerintah serius melakukan renegosiasi skema take or pay yang terus menguntungkan pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) dan sebaliknya terus merugikan keuangan negara karena menambah beban keuangan PLN.

“Renegosiasi tidak cukup pada pembangkit yang belum beroperasi, tetapi juga harus dilakukan pada pembangkit yang sudah secara komersil beroperasi,” tutup Novita.

Share

Share