LIPUTAN KHUSUS:

KPA: Food Estate Langgar Konstitusi Agraria, Tak Layak Dilanjut

Penulis : Raden Ariyo Wicaksono

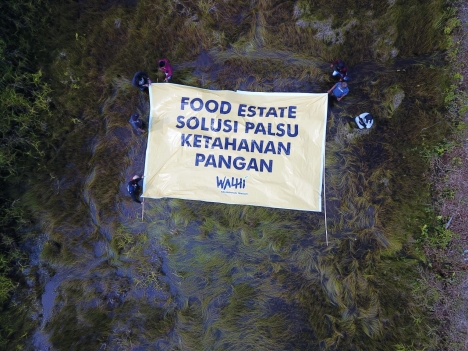

Paradigma dan model pertanian food estate yang liberal dan kapitalistik melanggar konstitusi agraria, sehingga tidak layak dilanjutkan.

Food Estate

Rabu, 31 Januari 2024

Editor : Yosep Suprayogi

BETAHITA.ID - Perdebatan masalah food estate (lumbung pangan) bukan soal pada kegagalan atau keberhasilannya, melainkan masalah paradigma politik pertanian dan pangan bangsa Indonesia, menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Kelompok masyarakat sipil itu menganggap paradigma dan model pertanian food estate yang liberal dan kapitalistik melanggar konstitusi agraria, sehingga tidak layak dilanjutkan.

"Apalagi, bila prakteknya menghasilkan kegagalan, membawa dampak buruk bagi kelompok marginal di pedesaan, dan dampak buruk pada lingkungan, maka sudah selayaknya disetop," kata Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal KPA, dalam pandangan KPA terhadap Debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang digelar Minggu (21/1/2024) pekan lalu.

Dewi menguraikan, mega-proyek lumbung pangan yang digadang-gadang sebagai solusi ketahanan pangan merupakan solusi palsu dari ekonomi politik agraria Indonesia yang semakin liberal dan kapitalistik. Termasuk di dalamnya adalah politik pertanian-pangan di Indonesia.

Pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kata Dewi, food estate bernama Merauke Integrated Food and Energy (MIFE), merupakan satu dari enam koridor Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Proyek lumbung pangan dan energi terpadu di Merauke ini membutuhkan 1,2 juta hektar tanah dan melibatkan 36 perusahaan.

Tujuan MIFE untuk memastikan ketahanan pangan nasional (food security). Masalahnya, MIFE beroperasi dengan cara merampas wilayah adat dan merusak alam. Pada masa Pemerintahan Jokowi, MIFE dilanjutkan dengan nama food estate, dan diperluas tidak hanya di Papua, tetapi dibangun juga di Sumatera Utara, Sulmatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Maluku.

"Food estate yang bersifat “lapar tanah” ini memerlukan 4,9 juta hektare. Sama halnya seperti praktik MIFE di era SBY, food estate di era Jokowi telah menyebabkan konflik agraria, sebab proyek ini dibangun dengan cara merampas tanah petani dan masyarakat adat," ujar Dewi.

Melalui sistem pertanian pangan yang liberal dan kapitalistik bernama food estate, lanjut Dewi, usaha negara untuk menjamin ketahanan pangan nasional diserahkan pemenuhannya kepada perusahaan pangan. Yang berarti ketahanan pangan negara justru tidak diserahkan kepada 17,24 juta rumah tangga petani gurem, dan kepada buruh tani, penggarap, peternak, peladang, nelayan dan petambak rakyat kita.

Menurutnya, hal tersebut telah menyia-nyiakan potensi besar produsen pangan Indonesia, yang menjadi mayoritas populasi di pedesaan. Dewi mengatakan, bila ada proyek food estate yang diklaim berhasil, sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa, sebab proyek ini sejak dari hulu hingga ke hilir telah difasilitasi oleh negara. Mulai dari penyediaan tanahnya, anggaran negara, teknologi, benih, pupuk, infrastruktur penunjangnya hingga dukungan mobilisasi tentara.

Dewi menambahkan, semua fasilitas premium itu memperoleh dukungan penuh juga dengan ragam regulasi yang diterbitkan, regulasi-regulasi yang bersifat liberal dan kapitalistik (pro pemodal) dan meminggirkan petani. Jadi, setelah menerima begitu banyak keistimewaan, maka bukan sesuatu yang istimewa lagi jika proyek ini diklaim ada yang berhasil.

"Jika banyak yang gagal dan prosesnya manipulatif, justru keuangan negara dan rakyatlah yang semakin dirugikan oleh proyek ini," katanya.

Berbagai keistimewaan yang diberikan untuk food estate, lanjut Dewi, sangatlah kontras dengan nasib petani yang semakin hari semakin dimarjinalkan secara sistemik, sebab peran petani sebagai produsen pangan telah digantikan oleh perusahaan pangan. Petani, buruh tani, masyarakat adat dan warga setempat diarahkan untuk menjadi buruh dengan upah rendah di proyek-proyek food estate tersebut.

Kontras juga dengan nasib 531 ribu keluarga petani di 851 desa, yang berpuluh tahun mengalami konflik agraria dan tidak pernah difasilitasi negara secara layak. Baik pemenuhan hak atas tanahnya, maupun program penunjang lainnya seperti halnya fasilitas-fasilitas premium yang diberikan kepada korporasi pangan macam food estate.

"Politik pertanian-pangan ala food estate yang bersifat “lapar tanah” dan melakukan monopoli tanah ini, juga semakin kontras dengan nasib 17 juta rumah tangga petani Indonesia, yang berada dalam kondisi gurem," ucap Dewi.

Dewi mengungkapkan, rata-rata petani di Indonesia hanya mengolah tanah di bawah setengah hektare per keluarga. "Guremisasi" petani ini sangat ironis, jika disandingkan dengan target 3,9 juta hektare tanah untuk membangun mega-proyek food estate. Ironis juga dengan 1,27 juta nelayan yang menjadi produsen pangan Indonesia, tetapi wilayah tangkap dan kehidupannya di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, juga semakin terancam oleh berbagai model pembangunan yang tidak berpihak kepada nelayan.

Masalah utama lainnya, imbuh Dewi, proyek ini telah merugikan petani dan masyarakat adat, sebab dilakukan dengan cara merampas tanah mereka, sehingga memperparah konflik agraria dan ketimpangan struktur agraria. Akibatnya, proyek ini secara sistemik dan terstruktur telah mengancam dan menghilangkan budaya agraris petani, peladang, petambak dan masyarakat adat, serta para perempuan di desa yang selama ini menjaga tanah dan pangan sesuai dengan kearifan lokalnya.

"Celakanya, sistem pertanian pangan macam food estate ini menganut sistem monokultur, menggunakan pupuk kimia dan pestisida yang merusak lingkungan dan kesuburan tanah. Dalih mitigasi perubahan iklim sebagai alasan pemerintah membangun food estate, justru food estate sendiri telah merusak alam dan menyebabkan deforestasi," tutur Dewi.

Dewi melanjutkan, ketimbang membangun mega-proyek yang menguntungkan segelintir pengusaha pangan dan pemodal, pemerintah seharusnya melaksanakan Reforma Agraria secara utuh dan konsekuen. Prioritas melaksanakan Reforma Agraria untuk mencapai kemandirian, swasembada dan kedaulatan pangan seharusnya yang diutamakan, dengan cara memperkuat dan mengembangkan sentra-sentra produksi pertanian rakyat ke dalam badan-badan usaha milik petani secara kolektif.

Dengan begitu, katanya, urusan pemenuhan pangan dalam negeri mampu diatasi dengan cara mengangkat harkat, martabat dan derajat kesejahteraan kaum tani, buruh tani, petani perempuan dan rakyat miskin di pedesaan.

Dewi berpendapat, anggaran negara yang besar dan segala sistem pendukungnya seharusnya selama 9 tahun terakhir diarahkan untuk memastikan realisasi janji Reforma Agraria. Apalagi Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sering mengeluhkan dan beralasan tentang ketiadaan anggaran untuk melaksanakan redistribusi tanah dan pengakuan hak atas tanah bagi rakyat.

Hal ini sebuah ironi, kata Dewi, misi penting 9 juta hektare Reforma Agraria yang dijanjikan di Nawa Cita ke-5 dan dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kenyataannya tidak didukung oleh anggaran yang rasional dan adequate. Ketimbang menjamin pelaksanaan 9 juta landreform bagi rakyat, justru food estate yang liberal dan memperkuat militerisme pangan di dalam program ketahanan pangan, yang lebih dijamin oleh anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Menurut hemat Dewi, ketimbang terus memanjakan perusahaan dan konglomerasi pangan, pemerintah hasil Pemilu 2024 harus menghentikan food estate, dan menempatkan agenda Reforma Agraria sejati sebagai visi pembangunan pertanian pangan ke depan. Redistribusi tanah kepada rakyat dengan luasan yang ideal bagi usaha tani dari 17 juta petani gurem merupakan lompatan fundamental dalam mendorong terjadinya transformasi sosial di pedesaan.

Selain tanah, selayaknya segudang keistimewaan kepada food estate yang selama ini diberikan, dalam kerangka pelaksanaan Reforma Agraria ke depan, petani juga didukung oleh pengetahuan dan teknologi pertanian termutakhir dan tepat guna, pembangunan infrastruktur penunjang usaha pertanian seperti irigasi, jalan usaha tani dan pabrik pengolahan hasil panen badan usaha miliki petani (koperasi), serta modal, benih, pupuk hingga jaringan pasar.

"Jika demikian, niscaya Indonesia akan mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan dengan penuh martabat, sebab telah terhasil memperkuat pusat-pusat produksi pangan rakyat," ucap Dewi. "Efek positif lanjutannya adalah kebijakan impor pangan dari luar yang telah merusak harga jual petani menjadi tidak lagi relevan untuk dilakukan, sehingga Indonesia terbebas dari ketergantungan pangan hasil impor."

Share

Share