Masyarakat Bawah Jakarta Dilupakan Dalam Penanganan Dampak Iklim

Penulis : Aryo Bhawono

Iklim

Minggu, 29 September 2024

Editor : Yosep Suprayogi

BETAHITA.ID - Greenpeace Indonesia merilis laporan mendalam mengenai dampak krisis iklim dan keadilan kota (urban justice) di Jakarta. Mereka melakukan analisis kebijakan pemerintah hingga janji kampanye pemilihan gubernur Jakarta terhadap permasalahan ini.

Laporan bertajuk ‘Keadilan Iklim untuk Jakarta Berketahanan’ ini menyebutkan dampak krisis iklim menjadi masalah serius bagi kesejahteraan masyarakat di pesisir, daerah padat penduduk, dan masyarakat ekonomi kelas bawah. Mereka menanggung beban paling berat, mulai dari meningkatnya risiko banjir hingga akses minim terhadap air bersih dan ruang terbuka hijau.

Saat ini seabrek masalah lingkungan hidup terjadi di Jakarta berdampak pada masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah, seperti luasnya kawasan yang berada di bawah permukaan laut (sebanyak 20 persen), akses terbatas terhadap air bersih (hanya 69 persen penduduk yang memiliki akses ke air bersih). Namun, permasalahan ini selalu absen dalam perdebatan politik atau kebijakan publik. Sebagian besar calon pemimpin Jakarta sibuk menawarkan solusi jangka pendek hingga solusi palsu dalam menyelesaikan permasalahan di Jakarta.

Jeanny Sirait, Juru Kampanye Isu Keadilan Urban Greenpeace Indonesia, menyebutkan hasil riset menunjukkan wilayah paling berat menanggung dampak krisis iklim di Jakarta justru merupakan wilayah yang ditinggali oleh masyarakat miskin kota atau urban poor. Padahal, mereka merupakan kelompok yang paling sedikit menyumbangkan emisi gas rumah kaca (GRK), faktor utama penyebab krisis iklim.

“Hal ini membuktikan bahwa tanggung jawab krisis iklim tersebut ditanggung secara tidak adil oleh masyarakat miskin di Jakarta, sehingga menjadikan mereka kelompok paling rentan terhadap dampak krisis iklim,” ucap dia melalui rilis pers yang diterima redaksi.

Menurutnya pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon yang Berketahanan Iklim (RPRKD) masih banyak kelemahan dalam pelaksanaan. Salah satu yang paling kritis adalah kurangnya keterlibatan masyarakat terdampak dalam proses perumusan kebijakan. Tidak cukup hanya mengidentifikasi siapa yang paling rentan, mereka juga harus dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan iklim.

Jakarta, kata dia, tidak hanya membutuhkan kebijakan mitigasi yang ambisius, tetapi juga kebijakan adaptasi yang adil.

Nelayan di pesisir, warga di wilayah rawan banjir, dan kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan harus menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar korban dari kebijakan yang tidak inklusif.

Asmania, salah seorang warga Pulau Pari di Kepulauan Seribu menyebutkan warga di kampungnya terjebak dalam pusaran masalah yang semakin sulit diatasi seperti banjir rob, sulitnya mendapatkan ikan, cuaca yang tidak terprediksi, hingga konflik lahan yang tak kunjung selesai.

“Banyak sekali konflik yang kami hadapi di Pulau Pari. Pembangunan terus digaungkan seperti reklamasi, Proyek Strategis Nasional (PSN), hingga komersialisasi yang dilakukan oleh korporasi tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan—semua ini memperparah keadaan. Kami butuh laut yang bersih dan lingkungan yang lestari,” kata perempuan yang disapa Aas ini.

Ia juga mengungkapkan bahwa selama ini warga Pulau Pari jarang dilibatkan dalam diskusi-diskusi penting yang menyangkut kehidupan mereka. Ketidakpedulian ini membuat mereka harus berjuang sendiri, secara swadaya, untuk melawan krisis iklim yang mengancam tanah dan laut yang menjadi tumpuan hidup mereka.

“Kebijakan yang ada seakan-akan dibuat tanpa memikirkan nasib nelayan dan masyarakat pesisir,” imbuhnya.

Greenpeace Indonesia sendiri mendorong pemangku kebijakan dan politisi, termasuk calon Gubernur DKI Jakartadapat menjadi katalisator penanganan permasalahan keadilan iklim. Para calon pemimpin diminta untuk tidak hanya terpaku pada pembangunan ekonomi berdasarkan nominal semata, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat paling rentan.

“Kita tidak bisa lagi mengabaikan isu krisis iklim dari perdebatan politik,” ujar Jeanny. “Ini bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga soal keadilan sosial. Krisis ini harus menjadi prioritas, bukan hanya bagi pemerintah yang sedang berkuasa, tetapi juga bagi mereka yang ingin memimpin di masa depan. Tanpa komitmen serius untuk menangani krisis iklim dengan cara yang adil, masa depan Jakarta—dan warganya—akan semakin suram.”

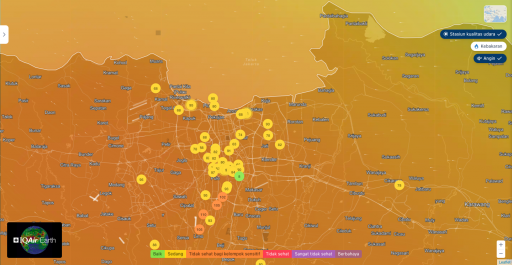

Dihubungi terpisah, Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Nasional (Walhi), Parid Ridwanuddin, menyebutkan permasalahan lingkungan di Jakarta sekarang masuk dalam kategori akut. Masalah itu di antaranya sisa ruang terbuka hijau (RTH) di bawah 5 persen hingga pencemaran Teluk Jakarta.

Namun kebijakan pemerintah maupun janji politik selalu mengedepankan pendekatan infrastruktur dalam penanganan dampak iklim. Misalnya pembangunan tanggul laut di Teluk Jakarta. Padahal proyek itu selain tidak menyelesaikan pencemaran, boros, dan akan menggusur 24 ribu nelayan di pesisir.

“Tidak hanya itu saja, rusaknya Teluk Jakarta ini sudah berperan dalam punahnya Pari Jawa (Urolophus javanicus) pada 2023. Bisa dibayangkan teluk yang sudah mirip comberan itu dibendung akan semakin membuat keruh dan membahayakan,” ucap dia.

Saat ini pun kawasan tangkapan ikan yang masih layak di Teluk Jakarta hanya di bawah 5 persen.

Hal seperti ini tidak akan bisa diselesaikan secara infrastruktur karena justru mengorbankan nelayan. Tapi pemerintah maupun politisi justru selalu melakukan pendekatan infrastruktur ini.

Perhatian pemerintah dan politisi terhadap desakan warga soal keadilan iklim pun masih minim. Misalnya saja soal gugatan Warga Pulau Pari soal krisis iklim, mereka tidak pernah memberikan perhatian ataupun dukungan.

Menurutnya, pemerintah dan politisi, termasuk calon gubernur Jakarta, masih jauh dari "memperhatikan keadilan iklim".

Empat orang warga pulau pari mengajukan gugatan terhadap perusahaan semen Swiss Holcim, Januari 2023

Empat orang warga pulau pari mengajukan gugatan terhadap perusahaan semen Swiss Holcim, Januari 2023

Share

Share