BPDPKS, SANG JURU BAYAR SAWIT YANG TERPELESET

Penulis : Sesilia Maharani Putri, PENELITI PERKEBUNAN AURIGA NUSANTARA

OPINI

Senin, 01 September 2025

Editor : Yosep Suprayogi

KEJAKSAAN AGUNG dengan bangganya memamerkan uang sejumlah Rp11 triliun, pada Juni 2025 lalu. Uang ini berasal dari Wilmar Group, untuk mengganti kerugian negara, pasca-terjerat kasus korupsi ekspor CPO. Konon, Kejaksaan Agung mengatakan bahwa ini merupakan penyitaan dengan jumlah paling besar dalam sejarah Indonesia.

Nyatanya, peristiwa itu tidak pantas dibanggakan. Menurut penulis, uang itu tak sebanding dengan besarnya keuntungan yang diraup Wilmar dari buruknya tata kelola industri sawit di Indonesia selama ini. Bandingkan saja dengan dana yang dikucurkan negara kepada Wilmar untuk mengembangkan biodiesel. Uang yang dikembalikan itu sebenarnya setara dengan 17 persen dana sawit yang diterima Wilmar selama ini.

Wilmar Group pun tak sendirian menjadi tersangka saat kasus ini bergulir sejak pertengahan 2023 lalu. Bersama Wilmar ada Musim Mas dan Permata Hijau. Seperti juga Wilmar, kedua perusahaan itu pun penerima subsidi biodiesel. Ketiganya bahkan masuk 5 besar grup penerima subsidi biodiesel.

Lima besar grup penerima subsidi biodiesel tersebut adalah Wilmar (Rp64,3 triliun), Musim Mas (Rp30,6 triliun), Royal Golden Eagle (Rp25,5 triliun), Permata Hijau (Rp17,2 triliun), dan Sinar Mas (Rp16,1 triliun). Penulis menghitung jumlah subsidi yang diterima produsen biodiesel sejak 2015 hingga 2024 mencapai Rp208,4 triliun, melalui 15 grup yang teridentifikasi.

Favoritisme pemerintah pada industri besar

Dalam siaran pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah disebut akan menambah bauran biodiesel menjadi B40 pada 2025. Implementasi program ini awalnya direncanakan akan dimulai pada Januari 2025, kemudian diundur ke Maret 2025. Kebutuhan jumlah biodiesel untuk memenuhi program B40 pada 2025 ditaksir mencapai 15,6 juta kl atau setara dengan 17,1 juta ton CPO.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, program ini disokong oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), melalui skema pembayaran selisih harga antara solar dan biodiesel. Skema ini memungkinkan pemerintah hanya membayar biodiesel seharga solar, sedangkan selisih harga akan ditutupi oleh BPDPKS. Sekilas tak ada yang salah dengan pembiayaan program ini, meski telah jadi rahasia umum, biodiesel selalu jadi penerima dana BPDPKS dengan proporsi paling besar.

Laporan tahunan BPDPKS 2024 memperlihatkan bahwa dana yang disalurkan BPDPKS sepanjang 2021 hingga 2023 saja sebesar 95%-nya untuk membiayai program biodiesel. Angka persentase tersebut berbeda jauh dibandingkan pembiayaan program BPDPKS yang lain. Pendanaan untuk peremajaan sawit masyarakat contohnya, hanya sebesar 3,5%. Hal ini memperlihatkan keberpihakan pemerintah terhadap korporasi besar dibandingkan sawit rakyat (small holder).

Padahal, pemberian subsidi atau insentif kepada produsen biodiesel ini telah berjalan sejak BPDPKS didirikan pada Juni 2015. Sebelum adanya BPDPKS dan dana perkebunan kelapa sawit, pendanaan untuk produksi biodiesel masih dibebankan kepada APBN. Setelah adanya BPDPKS, subsidi untuk biodiesel sepenuhnya dialihkan pada lembaga ini, dan jumlah produksi biodiesel Indonesia menunjukkan penambahan secara signifikan, begitu pula dengan biodiesel yang diserap dalam negeri.

Perjalanan subsidi biodiesel Indonesia

Biodiesel produksi Indonesia mulai menunjukkan eksistensinya pada 2009 dengan bauran 2,5% atau B25. Pada periode awal biodiesel berjalan, sebagian besar biodiesel tidak diserap oleh pasar domestik. Sepanjang 2009 hingga 2014, dari 11,2 juta kiloliter biodiesel yang diproduksi, 6,5 juta kl di antaranya diekspor. Bahkan pada rentang 2011 hingga 2013 hanya 30% biodiesel yang beredar di pasar domestik. Mayoritas biodiesel itu diekspor ke pasar Uni Eropa.

Namun, pada November 2013, Uni Eropa memberlakukan tarif anti dumping untuk biodiesel yang diimpor oleh Indonesia, akibat harga biodiesel Indonesia yang jauh lebih murah. Padahal, di tahun itu, produksi total biodiesel Indonesia sebanyak 1,8 juta kl, meningkat 7 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Secara tidak langsung kebijakan ini memengaruhi proporsi serapan biodiesel domestik Indonesia. Pasca-anti dumping diberlakukan, proporsi ekspor biodiesel Indonesia pada 2014 menunjukkan penurunan, begitu pula di tahun-tahun setelahnya.

Di sisi lain penyerapan biodiesel dalam negeri masih rendah akibat harga biodiesel yang jauh lebih tinggi dibandingkan solar. Untuk mengatasi selisih harga ini, pemerintah memberikan subsidi menggunakan dana perkebunan kelapa sawit, sekaligus menstimulasi penyerapan biodiesel dalam negeri.

Pemberian subsidi ini tertuang dalam Perpres No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dengan memanfaatkan dana yang dikumpulkan dari pemungutan pajak ekspor dan bea keluar sawit.

Subsidi menyesuaikan jumlah kebutuhan biodiesel dan selisih harga indeks pasar yang ditetapkan oleh ESDM. Hal tersebut diatur dalam Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis Biodiesel dalam Rangka Pembiayaan oleh BPDPKS. Dengan berlakunya Permen ini maka sejak November 2015, ESDM dapat menunjuk badan usaha dalam rangka pengadaan biodiesel.

Perusahaan yang ditunjuk oleh ESDM akan memenuhi kebutuhan biodiesel dengan jumlah yang telah ditentukan, kemudian disebut sebagai alokasi biodiesel. Jumlah insentif yang diberikan disesuaikan dengan selisih harga antara solar dan harga biodiesel yang cenderung selalu lebih tinggi dibanding solar. Dengan demikian, ESDM akan membeli biodiesel dengan harga yang sama dengan solar, kemudian kekurangan pembayaran biodiesel inilah yang dibayarkan oleh BPDPKS kepada produsen biodiesel.

Kemudian, pada Mei 2018, subsidi biodiesel mencakup seluruh sektor penggunaan biodiesel, baik PSO dan non-PSO. Perluasan subsidi ke semua sektor ini kemudian menstimulasi peningkatan produksi biodiesel di Indonesia. Produksi biodiesel pada 2018 menjadi 6,2 juta kl atau meningkat 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Dana sawit bukan untuk petani sawit

Sejak awal, sumber dana yang dikelola merupakan pungutan ekspor, yang notabene berasal dari minyak sawit dan turunannya. Secara langsung dana ini dihasilkan oleh sektor hulu industri sawit. Sedangkan biodiesel merupakan sektor hilir dari industri sawit, membuat subsidi hanya dinikmati oleh perusahaan-perusahaan besar di tingkat kilang. Besarnya dana yang digelontorkan dan kebijakan yang menguntungkan membuat produsen biodiesel tak pernah merugi.

Pengelolaan dana untuk biodiesel bahkan tak diatur dalam Undang-Undang Pertanian. Setelah terbit Perpres No 61 Tahun 2015, penggunaan dana perkebunan sawit untuk membiayai biodiesel barulah menjadi legal. Meskipun penggunaan dana sawit untuk biodiesel ini sesuai dengan aturan dan legal secara hukum, namun jika mengingat kembali sumber dana dan penyalurannya, terlihat favoritisme pemerintah terhadap industri besar sawit.

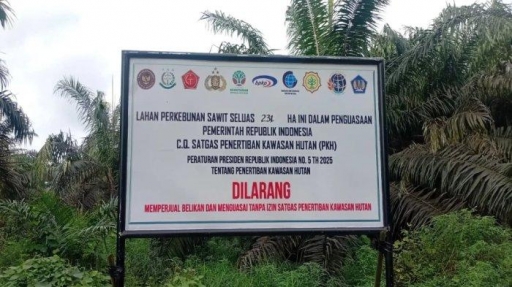

Lemahnya transparansi di rantai pasok biodiesel pula jadi sumber masalah, terutama dengan ambisi B40 hingga B100 yang sudah di depan mata. Bahkan jika sumber bahan baku biodiesel tersebut berasal dari perusakan hutan, misal dengan mengalihfungsikan 2 juta hektare kawasan hutan hasil sitaan oleh PT Agrinas Palma Nusantara.

Telah diketahui perusahaan plat merah tersebut punya target menjadi perusahaan biodiesel terbesar di Asia. Perusakan hutan dan alih fungsi lahan ini kemudian takkan pernah dipermasalahkan, karena tak ada aturan yang menuntut hal tersebut jadi masalah. Meski hal tersebut sesungguhnya mencederai banyak komitmen progresif pemerintah terhadap mitigasi perubahan iklim, baik secara nasional maupun global.

Share

Share